Por Fernando Viano

Con una mezcla de alegría y convicción, Yacurmana de la Puente atraviesa uno de los momentos más significativos de su carrera. La politóloga y activista riojana fue distinguida con el Premio Nacional Ernesto Laclau 2025, convirtiéndose en la primera mujer trans en obtener este reconocimiento que otorga la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP). Su investigación, “Tras el velo del orgullo: anonimato, estrategia y ética queer en la Argentina de los ‘90”, indaga en los inicios del activismo LGBTIQ+ en el país, recuperando memorias, nombres y luchas muchas veces invisibilizadas.

Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de La Rioja, candidata al Doctorado en Estudios Sociales de América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigadora, Yacurmana ha sabido articular teoría política, historia y experiencia vital en un recorrido que es tanto personal como colectivo. Desde sus primeros trabajos académicos en 2018 -publicados incluso en revistas y libros internacionales- hasta su labor actual en la cátedra de Estudios del Poder y Teoría Política, su voz se alza como puente entre la academia y el activismo.

“Este premio para mí no es personal, sino colectivo. Es por tantas compañeras que fueron expulsadas de la educación, de la casa, de todo. Es un mojón para decir: se puede”, asegura a 1591 Cultura+Espectáculos, convencida de que su logro es también una conquista de las identidades disidentes que irrumpen en los espacios académicos. Desde La Rioja, con la fuerza de su nombre -la deidad indígena del agua-, Yacurmana abre surcos en un camino que conjuga investigación, militancia y vitalidad, siempre en movimiento, como el río que fluye para inspirar a otras.

¿CÓMO VENIS VIVIENDO LA EXPERIENCIA DE HABER OBTENIDO ESTE RECONOCIMIENTO?

La verdad muy feliz. Esto es como un coronamiento de todos los años de trabajo, de investigación, que reconozcan la investigación en teoría y filosofía política es como coronar la carrera, es como decir ‘lo estás haciendo bien’.

¿TE LO ESPERABAS?

Desde el 2013 estoy participando en los congresos de la Sociedad Argentina de Análisis Político, pero siempre pasa que con las ponencias, con todo, una llega muy justo al evento. El año pasado volví a los congresos nacionales, con el Congreso Nacional de Derecho Político que fue en la UBA, donde presentamos sobre los derechos del LGBTYQ+ desde el regreso a la democracia. Estoy desde el 2022 cursando el doctorado en estudios sociales de América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba, en el centro de estudios avanzados, y estoy haciendo mi tesis sobre la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, en una comparación entre Argentina y Brasil. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana inicia en el ‘87, está en la organización de la primera marcha del orgullo, entonces estudio también como politóloga las relaciones que hay entre la iglesia y los grupos de la diversidad. Empecé a investigar mucho sobre la primera marcha del orgullo, todos las personas, agrupaciones, y en esto del uso de las máscaras que hubo en ese momento. Y cuando sale esto de la SAAP digo: ‘Bueno, voy a empezar a utilizar algo de la tesis’, sino es como ir guardando libros, libros, libros, y al final, ¿cuándo los utilizo?

QUEDA EN CLARO QUE NO TE ANDÁS CON ESTUDIOS CHIQUITOS...

Publico desde el 2018. En el 2012 terminé de cursar y en 2013 empecé con mi tesis de grado, me recibí en el 2015 y ahí también empezó un poco la carrera, empezar a investigar otras cosas, y en el 2018 empecé a publicar ya en revistas internacionales.

¿CÓMO SE FUE DANDO ESO DE VINCULAR TU ACTIVISMO CON LA TEORÍA POLÍTICA?

Creo que nací politóloga y luego viene mi lado más investigativo. Siempre hacía acciones en la Universidad, desde el primer año. Jornadas, capacitaciones que había yo las hacía, participaba de grupos de investigación. Se fue dando eso hasta coronarlo con el título, pero yo seguía haciendo y por ahí me metí más en la tarea administrativa, como funcionaria y ahí estaba como en la sombra, no podía mostrarme tanto. Pero después, cuando llegó mi marido, ahí ya salió todo, y salió también la mujer que soy ahora, más esto de luchar por los derechos de todos y todas.

A PROPÓSITO DE ESO, TE QUERÍA PREGUNTAR ¿CÓMO SE FUE DANDO ESE CRECIMIENTO TUYO EN NUESTRO CONTEXTO RIOJANO, CÓMO VIVISTE CADA UNA DE ESAS ETAPAS, QUÉ DESAFÍOS TE GENERARON?

Empecé mi transición en el gobierno anterior, no en este, entonces tenía acceso a las hormonas. Lo que creo que falta mucho en La Rioja es salud mental. Consultando por ejemplo con el Colegio de Psicólogos, no hay profesionales con perspectiva, que tengan conocimiento o capacitación en salud sexual o de transición, en salud trans. Ahora estoy tomando terapia con mi terapeuta que es de Centroamérica. Ahora las hormonas se ven recortadas, el acceso es limitado. Tengo la obra social, pero no me las otorga, tengo que hacer un recurso de amparo cuando hay una ley, y eso es lo que vengo explicando. Las leyes existen, hay que hacerlas cumplir, porque todavía no derogaron ninguna ley.

¿QUÉ FUE LO QUE TE INSPIRÓ A INVESTIGAR ESA PRIMERA MARCHA DEL ORGULLO EN LA ARGENTINA, EN ESE CONTEXTO DE LOS ‘90 Y CÓMO SE FUE DANDO EL ABORDAJE?

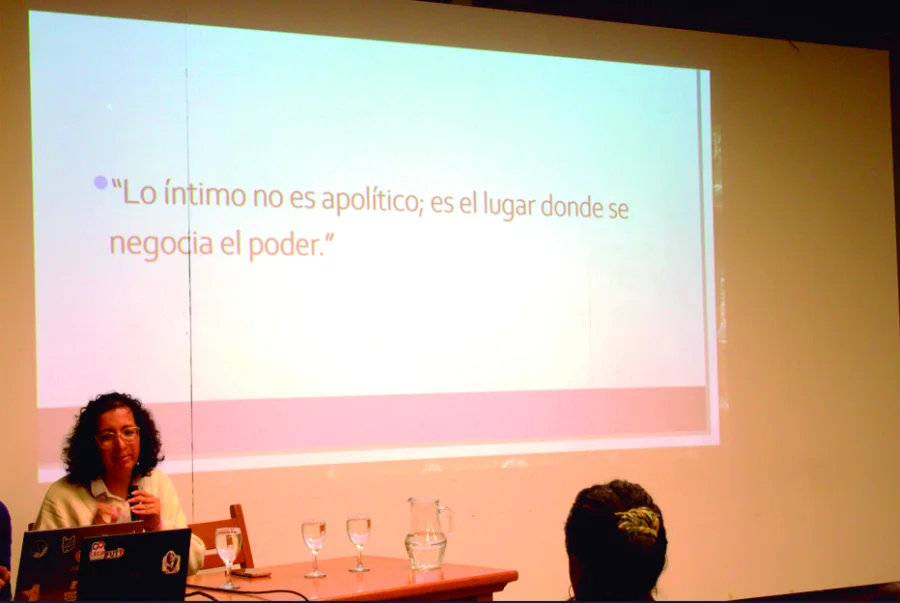

En esto también ayuda mucho la Universidad, porque hace dos años empecé un proceso de adscripción en la cátedra de Estudios del Poder y Teoría Política. Esto apareció justo en la primera clase de este año, cuando empezaron a explicar lo del utilitarismo, y mientras iban explicando lo empecé a relacionar con la marcha del orgullo. Cuando vine a casa, empecé a buscar libros, autores, empecé a leer un poco más y empecé a escribir. Son hechos que ya sucedieron y es también lo que trato de transmitir a mis alumnos y alumnas: que se pueden utilizar hechos, incluso hasta películas y ver qué se puede aplicar. Empecé a leer algunos autores como Jeremías Bentham, y después encontré a un intelectual cubano como José Quiroga que también da cuenta del anonimato, de la importancia de no mostrarse, que también es sinónimo de estar, de resistir, de decir ‘aquí estoy’, oculta, pero aquí estoy. No eran diez personas, eran 300, pero estaba el estigma de la época.

¿QUÉ HALLAZGOS TE SORPRENDIERON AL ANALIZAR AQUEL EPISODIO HISTÓRICO DESDE UNA MIRADA CONTEMPORÁNEA?

El estigma social que existía en esa época, que mucho no cambiamos. Por ejemplo, en el ‘92 estaba todavía la epidemia del SIDA. A muchas personas los veían en una marcha y sabían que eran homosexuales, y directamente los asociaban con el SIDA, entonces era como que no se podían mostrar, pero querían estar también. El estigma social es algo que persiste todavía y que hay que analizarlo, es algo sobre lo que tenemos que seguir poniendo el foco porque hay que desentrañarlo también. Hay leyes como la de Identidad de Género o la de Matrimonio Igualitario que permitieron darnos más derechos. La de Matrimonio Igualitario es efectiva, pero en cuanto a Identidad de Género faltan muchas cosas, no están dadas todas las condiciones, porque hay muchas compañeras que todavía no pueden acceder a eso. También hay que analizar las distintas perspectivas que había dentro de los grupos, porque estaban grupos como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), estaba SIGLA, estaba la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, personalidades fuertes. Estaba por ejemplo Karina Urbina, que ella es la primera mujer trans que se para frente al Congreso para pedir su carné de identidad, que muchas veces en la historia eso no está reconocido, porque si hablamos de las personas trans asociativamente los y las que estudiamos eso decimos la Asociación de Travestis y Transexuales y Transgénero de Argentina, que nació en el ‘95, tres años después de la primera marcha. Entonces, hay otras compañeras, Karina Urbina todavía vive, pero no tiene reconocimiento real en la historia. Esto es lo importante de la visibilidad en el anonimato, mostrar y reconocer a todas esas personas que estuvieron ahí al frente, personas de la Comunidad Metropolitana, por ejemplo; todos los que se juntaban en Paraná al 147 en Buenos Aires, en esa casa emblemática por la que pasaban tantas personas.

EN LO PERSONAL, ¿QUÉ REPRESENTA PARA VOS SER LA PRIMERA MUJER TRANS EN RECIBIR ESTE PREMIO Y CÓMO CREÉS QUE ESO PUEDE IMPACTAR EN LO ACADÉMICO?

Este premio para mí no es personal, sino que es colectivo. Esto es por tantas compañeras que fueron expulsadas de la educación, porque lo más común es que las mujeres trans sean expulsadas de la casa, sean expulsadas de la educación y de todo, entonces creo que esto es un mojón para decir ‘se puede’ y que no hay tampoco época ni edad para transicionar, que se puede transicionar y que las mujeres trans pueden ir a la Universidad, pueden plantarse e incomodar, porque es esto lo que creo, que mi desafío fue ese, incomodar a la academia. Cuando yo mandé la ponencia a tiempo, me salen los premios y yo nunca había visto en detalle y digo: ‘Bueno, ¿a dónde me puedo postular por mi temática?’ Y cuando lo estoy por mandar le digo a mi marido: ‘tengo que viajar a Rosario porque tengo que ir a recibir este premio’, y lo mandé así, manifestándolo. El premio es decir ‘todas podemos’, hay que animarse y presentarse. Es una virtud de cada una; yo soy de hacer, de estar siempre un paso adelante. Hay que hacer camino.

NO BAJAR LA CABEZA

Yacurmana de la Puente reflexiona sobre el papel de la universidad pública como espacio de producción de conocimiento y de inclusión social. Desde su experiencia personal, destaca cómo la educación universitaria le permitió combinar su formación académica con la militancia y el compromiso con las identidades disidentes, mostrando que “se puede” avanzar a pesar de los obstáculos.

Además, analiza cómo los saberes y experiencias de personas trans y disidentes, como la activista Verónica Araya, pueden interpelar y transformar los espacios académicos, llevando la teoría a la práctica y enriqueciendo la enseñanza con experiencias de vida concretas. Yacurmana también aborda los desafíos que enfrenta la comunidad trans en la sociedad y en ámbitos públicos, subrayando la importancia de la visibilidad, la autenticidad y la resiliencia diaria: plantarse, psicoeducar y no bajar la cabeza frente a los retrocesos simbólicos y sociales.

¿CUÁL ES TU VISIÓN ACERCA DEL ROL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, COMO ESPACIO DE INCLUSIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO?

El Instituto de Análisis de Políticas Públicas creo que es un semillero inmenso de producción de conocimiento; la verdad que es un orgullo pertenecer ahí, pertenecer a la universidad pública, y una manera de decir ‘se puede’. Cuando terminé la secundaria mis padres me dijeron: ‘Hay dos opciones: o trabajar o estudiar’. Elegí la carrera y es como que la hice medio a las apuradas porque justo terminaba un plan y empezaba otro, pero la hice. Después trabajé y estudié también. Pero esta es la posibilidad que te da el hecho de tener una universidad pública en la provincia tan importante, con tanta variedad, con tanta oferta académica y con tanto nivel de producción. El desafío que se plantea de aquí en adelante es el poder mostrar más todo lo que se produce; también escuchar a los otros. Hay que incentivar la producción; valorar, pero siempre desde el orgullo por el trabajo del otro, trabajar en la empatía. Cada logro que tuve a lo largo de mi vida es decir ‘se puede’, a pesar de la gente que te dice que no.

¿DE QUÉ MANERA PENSÁS QUE LAS IDENTIDADES DISIDENTES PUEDEN INTERPELAR Y TRANSFORMAR TAMBIÉN ESE ESPACIO?

Desde sus saberes. Por ejemplo, contacté a Verónica Araya, que es riojana y coordinadora de la Asociación Travestís Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) en San Juan, donde vive hace 20 años, exiliada de acá por la violencia, y la empecé a traer a actividades en la UNLaR. Toda su experiencia nos ayuda mucho; este análisis que yo hago es ponerle palabras y ponerle autores a la vida de muchas personas, al caminar de muchas personas. Verónica nos enseña experiencias de vida que son superpoderosas, y creo que eso es lo más importante y lo más nutritivo: que nos enseñen a vivir más allá de la teoría, que nos enseñen cómo es la práctica. Es interpelarnos también a nosotros que no somos tan de las ciencias duras; las ciencias sociales son un poco más blandas.

AFIRMASTE QUE HAY UN RETROCESO SIMBÓLICO POR LA OLA DE GOBIERNOS DE DERECHA, ¿CÓMO ESTÁS VIENDO ESE ESCENARIO Y QUÉ ESTRATEGIAS RESULTAN FUNDAMENTALES LLEVAR ADELANTE PARA CONTRARRESTAR ESO?

Creo que primero hay que plantarse, que lo más importante es ser auténtica, ser y estar en los lugares, porque la sociedad no es muy empática con las personas trans. Por ejemplo, en San Juan, nos cuenta Verónica, si vas elegir salir a un lugar tenés que hacerlo de manera muy específica, no es que puedes ir a cualquier bar, a cualquier restaurante. Acá en La Rioja no lo veo así en ese sentido, pero si por ejemplo en la salud, en las oficinas públicas. Creo que lo importante es plantarse y psicoeducar. Ser trans es siempre batallar, pero también hay que psicoeducar, decir: ‘Hice el cambio registral, acá está mi DNI, mira, por favor, te voy a pedir...’

PERO DEBE SER DIFÍCIL TENER QUE ESTAR SIEMPRE EN ESE LUGAR...

Sí, por eso digo que hay que plantarse y decir: ‘No, no voy a bajar la cabeza’. No es que me van a tratar de hombre y voy a bajar la cabeza. Todos los días me levanto y digo: ‘¿Qué mujer quiere ser hoy? ¿Cómo me visto, cómo me peino, cómo me maquillo, qué imagen quiero dar? El mundo es muy visible, la construcción social está muy instalada. Día a día, cuando pongo mi pie afuera de la cama empieza un nuevo día para Yacurmana.

FUERZA, VITALIDAD Y MOVIMIENTO CONSTANTE

La politóloga y activista riojana profundiza en cómo su identidad trans se entrelaza de manera inseparable con su lucha y su rol académico. Describe que no busca un equilibrio rígido, sino que vive su identidad de manera plena, permitiendo que su activismo y su investigación fluyan naturalmente desde quien es. Además, comparte el sostén fundamental que encuentra en su familia, en especial en su esposo, y cómo esto le brinda seguridad y estabilidad para enfrentar los desafíos cotidianos. Yacurmana también reflexiona sobre el significado profundo de su nombre, vinculado a la deidad indígena del agua: fuerza, vitalidad y movimiento constante. Para ella, ser Yacurmana es fluir, abrir caminos y generar inspiración, una forma de vida que refleja tanto su compromiso social como su realización personal.

SOBRE ESO TENGO DOS PREGUNTAS PARA HACERTE, ¿CÓMO EQUILIBRÁS TU IDENTIDAD CON EL ACTIVISMO, EL ROL ACADÉMICO Y TU COMPROMISO CON LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL? Y ¿QUÉ TE SOSTIENE EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES?

No sé si hay un equilibrio, creo que soy, creo que voy siendo y que se mezcla la academia con el activismo y con mi identidad. En la universidad me siento súper yo, me siento Yacurmana al 100% y todos me reconocen como Yacurmana, no tengo que estar diciendo, entonces tanto activismo no hago en la universidad. Mi identidad creo que lo cubre todo, es al 100% y siempre tengo que estar plantada. Y lo que me sostiene es mi familia, que es mi esposo, mi pilar más importante hoy en mi vida. Estamos proyectando la familia para más adelante, pero él ahora es mi familia, es el que me sostiene y me da la seguridad. Creo que eso es lo que me produce la estabilidad también, estar en un lugar seguro. También depende de cómo se para una y lo que permite.

¿CUÁL ES PARA VOS EL SIGNIFICADO DE YACURMANA, Y QUIÉN ES YACURMANA?

Yacurmana sabemos que es la deidad indígena del agua. Para mí es fuerza, vitalidad, es algo que fluye, que siempre está burbujeando, que siempre está moviéndose. Soy una persona que siempre está en movimiento, fluyendo y abriendo camino como el agua que abre ríos, abre surcos. Es algo hermoso generar inspiración; si una puede generar inspiración quiere decir que está en el camino correcto y haciendo las cosas correctas. La fuerza, la vitalidad, la concreción de logros es fundamental. Y aparte, Yacurmana es una mujer plena y feliz.

La conversación con Yacurmana de la Puente deja en evidencia cómo la vida personal, la militancia y la investigación académica pueden entrelazarse de manera única, transformando no solo los espacios universitarios sino también la sociedad que los rodea. Su trayectoria, marcada por la resiliencia, la creatividad y la búsqueda de igualdad, muestra que los logros individuales pueden convertirse en símbolos colectivos de inclusión y visibilidad.

El Premio Nacional Ernesto Laclau 2025 no solo reconoce la excelencia académica de Yacurmana, sino que también visibiliza las historias y luchas de aquellas personas que, a lo largo de la historia, fueron excluidas o invisibilizadas. Su mensaje es claro: la universidad pública puede ser un espacio de emancipación, la identidad es un motor de transformación y la acción colectiva abre caminos para que otros también puedan decir “se puede”.

Comentarios