Por Fernando Viano

En septiembre de 2025 se cumple el centenario del nacimiento de Ariel Ferraro (José Humberto Pereyra, Corral de Isaac, 1925–Buenos Aires, 1985). La efeméride no es un mero calendario: es una puerta. Del otro lado, espera una obra que, desde los Llanos riojanos, se atrevió a decir el mundo. Ferraro no fue un poeta “regional” en el sentido estrecho del término; fue un artesano del idioma que convirtió la materia de su tierra -la greda, el viento, el sol que blanquea, el rumor de las vidalas- en un idioma absoluto, capaz de hablarle a cualquier lector. Su poesía no se conforma con describir: excava. Y al hacerlo, nos enseña que nombrar es también hacerse cargo de lo heredado.

GREDA, HERENCIA Y UNA CITA EN EL DESIERTO

Con “Serenata de greda” (1954), Ferraro arma su mapa inicial: verso libre, imágenes enigmáticas, densidad barroca, un oído atento a la música secreta del habla y de la tierra. El prólogo de Ángel María Vargas -esa “poesía de secretas alquimias”- y la cita inaugural de T. S. Eliot, que convoca a reunirse bajo el árbol en el desierto para tomar posesión de la heredad, funcionan como declaración de principios: la palabra poética como ritual de reconocimiento. La greda no es sólo sustancia; es signo. El “Arcángel de los días” -esa forma de nombrar el tiempo que nos preside- instala desde el comienzo una tensión entre lo telúrico y lo metafísico: el paisaje no es paisaje si no lo atraviesan la memoria y el misterio.

IMPOSICIÓN DE LA GREDA

Con la claridad alta que me da la distancia

Yo volví a los caminos que de ti van y vienen

Y fundí las memorias que van de tus leyendas

Hasta tu pie presente

De unidad verdadera

Estuve como un huésped

Caído sobre el tiempo

Sin noción del color, de la sed ni del sueño;

Tan sólo me asistía la idea enamorada

Y el aire servicial De tus profundas cosas.

...Ah que cómo venía?

¡No me pregunten, no!

El pájaro no sabe de músicas y canta

El hombre no adivina dónde nace el desvelo

Creo que fue la angustia que madura horizontes

La que me trajo sí, este impulso de greda;

De los nidos de sombra

Donde nacen y mueren las altas primaveras.

O de sus lentos Ilanos

Donde el tiempo se ordena bajo la voz del cielo

De allí esta serenata ritual y valedera,

Que quiero modelar

Grata como la albricia

Que arda fuerte en mi voz,

Como un cruento deseo.

En ese primer libro aparecen ya los perfiles de una heredad redescubierta: el desierto que se vuelve casa, los habitantes “de mi tierra del sur”, la épica que retorna para decirnos de dónde venimos. Pero Ferraro rehúye al pintoresquismo: su voz no colecciona postales, celebra un rito. Es una poesía que busca la unidad verdadera -volver a las raíces- sin simplificar; que respira identidad sin empobrecer el lenguaje.

NOMBRAR LA RIOJA PARA DECIR UNA COMUNIDAD

“La Rioja innominada” (1960) profundiza esa arqueología poética. La doble cita de José Hernández y Pablo Picasso -“lo que no es tradición, es plagio”- es una brújula: tradición no como quietud, sino como trabajo vivo. Ferraro poetiza la épica (Ramírez de Velasco, el Chacho Peñaloza), la cultura popular (carnaval, vidala, cancionero acallado), la intemperie de los llanos y ese Famatina que, en el final (“Cuando toque el olvido”), se abre como puerta de renacimiento. No hay folclorismo vacío o simple: hay gesto de restitución. La poesía, aquí, repara. Devuelve a las voces marginadas su sitio en la historia y levanta, con palabras, una comunidad.

ODA PARA EL LLANERO DE MI TIERRA

He de cantarte así como te veo,

Con tu alforja de angustia sobre el hombro;

Doblegado en el sol, como una hoja

Mientras te vas doliéndote de huellas.

Los días conchabaron tu tristeza

Y los míseros jornales del engaño

Fueron salario gris de tu tarea;

Cuando el impulso de tus brazos duros

Se decidió a escribir entre los montes

La epopeya material de lo que viene

Y a dibujar a filo de sudores,

El signo inmarcesible de la raza.

Los días conchabaron tu tristeza

Y los miseros jornales del engaño

Fueron salario gris de tu tarea.

Hubiese sido mejor que no llegaran

Los insólitos caminos forasteros;

Los camiones cargados de progreso

Y los hombres de mirar por el ombligo

Que te enseñaron a matar la tierra.

Pero tenías fiebre entre los brazos, llanero

Y aquel escapulario de esperanza

Como un escudo mínimo en el cuello,

Que mostrándolo al monte, sonreías,

Mientras desastillabas su grandeza.

Entonces,

La horrorosa madre tierra,

Cerró los dones tuyos para siempre

Y en cada palma derramó la muerte

Un semillero de su trigo estéril

Y armazones de calcio que entre espinas

Crucifican ausencias en la greda.

Y germinan hoy todos tus dolores

Sobre tu sueño, ya sin primaveras.

Y vas de aquí para allá,

Escondido en tu éxodo,

Así como hoy te veo:

Oh triste tronco doblegado al sol,

Bajo la hoja seca del chambergo.

LA MÚSICA Y LA NOCHE: UNA POÉTICA DE LA BÚSQUEDA

En “La música secreta” (1962), los temas -la infancia como reconciliación con la tierra, la unidad con lo amado, la luna como herbario- se afinan en clave surreal. Antonio de Undurraga, en la introducción, advirtió ese barroco americano que en Ferraro no es adorno sino método: una sintaxis que va y vuelve, que abraza en lugar de recortar, que tantea los bordes de lo decible para, recién ahí, nombrar. La “arqueología poética” que el propio Ferraro propone es programa de escritura: leer los signos del pasado no como archivo muerto, sino como habla latente. Para esa tarea, la noche y la música son aliadas. En sus libros, la música no ilustra: piensa. El ritmo no decora: revela.

LOS ENCUENTROS

Una urgente nostalgia de caminos

Al sur del corazón,

Como llamándome.

Y el fuego perseguido de los sueños

Incendia sus pañuelos demorados,

Como un erecto sacrificio puro,

Conmemorando ahora la muerte del olvido.

Por eso alzo la piedra fragante de la magia

Para arrojarla ciega por todas las vigilias.

Puedo hallar los amigos,

Esos que ya partieron

Hacia el oscuro reino germinal de la arena.

Y volver a los días a vendimiar ternura,

Donde el verano junta los niños y los pájaros.

Puedo inventar el tacto del gozo a tus orillas

Y descubrir la estrecha magnolia de tu sangre,

Porque esta lenta furia persuasiva

Se la enseñó a mi corazón la tierra,

Que todo puede,

Donde todo es nada.

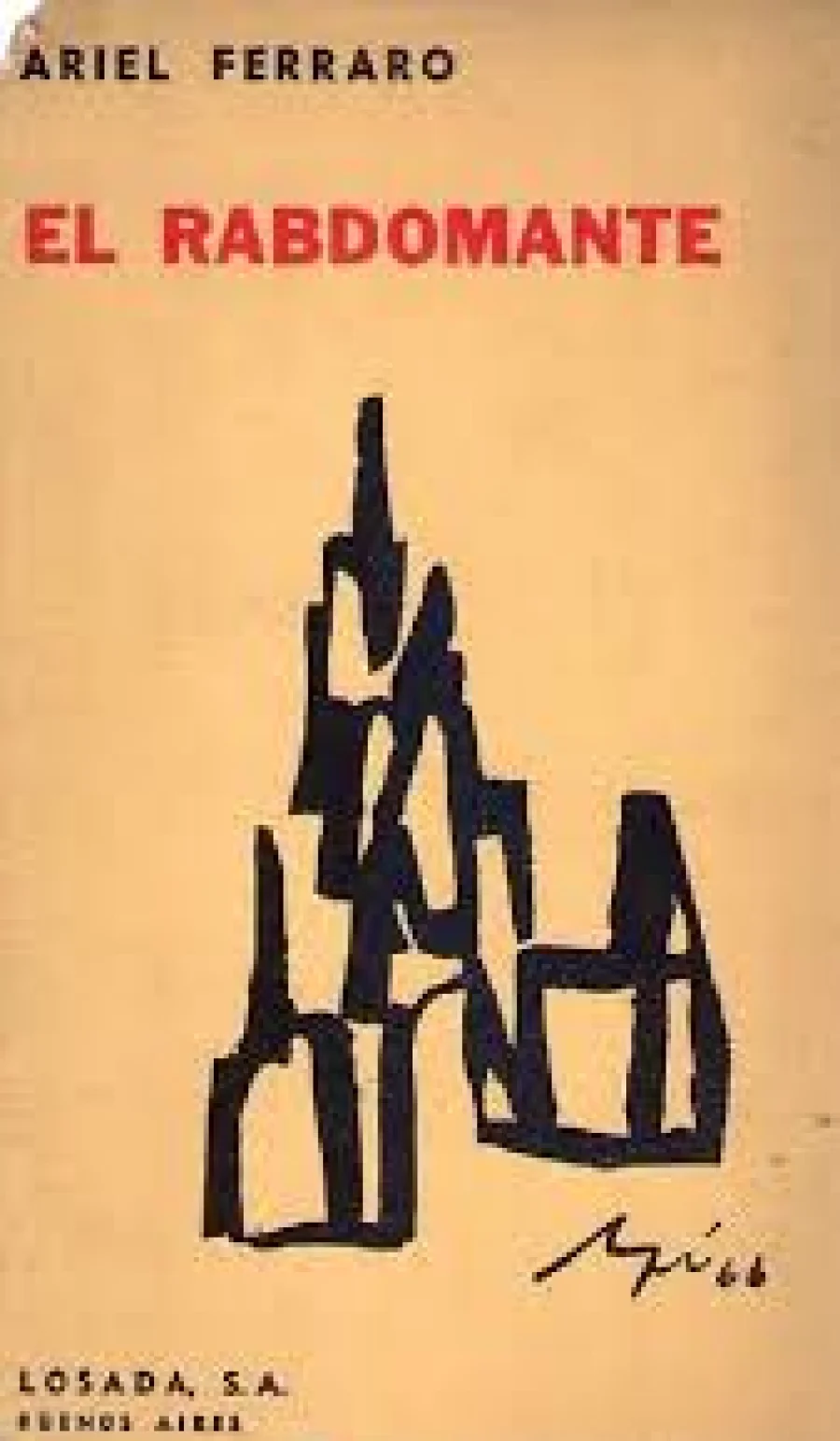

GIRO HERMÉTICO: PRESAGIOS, INSOMNIO Y LA HUMANIDAD EN CRISIS

Con “Visitación a Marc Chagall” (1964), “El rabdomante” (1966) y “Antepasados del insomnio” (1966), la brújula se mueve. El regionalismo se atenúa y emerge la humanidad entera como protagonista quebrada: la soledad, la angustia, la destrucción de la cultura, los horrores del siglo. Ferraro dialoga con Salvatore Quasimodo y con la gran tradición hermética y simbolista europea; al mismo tiempo afila su propio instrumento: un lenguaje más oscuro, onírico, cargado de imágenes fulgurantes y presagios. La profecía entra al poema no como dogma sino como respiración: Isaías aparece citado -“cielos nuevos y tierra nueva”- y ese latido bíblico, sin catecismo, amplía la escala de su canto.

EL VERANO

Aquí donde tu lámpara de incandescente espuma

Llama del sur las puras abejas de la magia,

El verano desnuda sus miembros forestales

Y, acezando, se pierde

Sumergido en la tarde.

Con el sudor del mosto que saben las cigarras

Se riega el girasol

Que cayó de tus manos.

EL RABDOMANTE

Adscripto entre vestigios y palomas,

Llega en las amarillas escamas del otoño

A presenciar la fiesta carnal de la vendimia.

Humillado y soberbio como un escarabajo

Envuelto entre sus ropas lejanas y apagadas

Su edad está en pedazos caídos de la Biblia.

Nadie sabe el secreto de su boca desnuda

Manantial agridulce de la sentencia viva.

Nadie sabe qué nombre perdió por los caminos

Ni en qué sauce de lluvia se dieron los poderes.

¿Qué desoladas máscaras derrumbaron sus días

Por los extraños ritos de fuegos herrumbrados

Allí donde la harina se hace desmelenada

Brotando del sombrero

Como un vástago ciego de la sabiduría?

ÉI conoce las leyes de la fauna dispersa

Y el aguijón del vino semental y perfecto.

Y entre los cartabones de su pan desterrado

Va gritando palabras forestales de miedo;

Como si por el ojo de la llave del mundo

Divisara la muerte sedienta de la tierra.

Por eso es que en sus dedos la obstetricia encantada

Pinta de verde el duro corazón de los bueyes.

Mientras la noche, a solas, le seguirá sus pasos

Florecida en la luz

De un maíz de luciérnagas.

ANTEPASADOS DEL INSOMNIO

Desintegrada víspera del sueño

Moliendo su misterio arrodillado

Bandera de ebriedad, enarbolada

Sobre el hastiado mástil de las venas.

Delirio constelado de los ojos

Por los días perdidos que se vuelven

Con sus niños de harina, que en los labios

Van desplumando pájaros de piedra.

Noches fraternas, que en la miel del vino

Tienden las manos cálidas al centro

De este cansancio herido en su destierro.

Entonces se disfraza de saliva,

Sobre la sed del hombre que recuerda.

Hay, en estos libros, recursos formales que conviene nombrar: la enumeración que desborda y talla sentido, la imagen que yuxtapone planos en aparente disonancia para lograr una armonía inesperada, la sintaxis que demora el verbo para forzar una atención activa del lector. La densidad es apuesta y es ética: Ferraro rehúye de la frase hecha; obliga a pensar la lengua como camino, no como atajo.

EXILIO Y TESTIMONIO: LA CLARIDAD DESESPERANZADA

Exiliado en España tras 1976, Ferraro publica en Bilbao “Ceremonial para arqueólogos ebrios” (1983). El libro es, a la vez, culminación y viraje. Culminación, porque allí su poética alcanza un grado notable de concentración: el gesto visionario, la música interna, la respiración larga del verso. Viraje, porque la claridad se abre paso: el hermetismo se aligera sin perder espesor. Ya no convoca a reunirse bajo el árbol: llama a juntarse alrededor del humo de los incendios, a mirar “esa llaga pensativa y absurda / de una pira de infamia sobre un hueco terrestre”. Hiroshima, Nagasaki, los genocidios, las dictaduras: la historia irrumpe y el poema responde con una ética de la lucidez. Las “luciérnagas” -esa imagen bellísima- proponen una comunidad mínima de luz: que “la noche ciega de los hombres / tenga sólo tropiezos de ternura”. Y, sin embargo, la desesperanza roza todo: “han prohibido al verano jugar con golondrinas”, había escrito en “Antepasados del insomnio”. El mundo, parece decir, ha fracturado su propio pacto con la belleza.

CEREMONIAL PARA ARQUEÓLOGOS EBRIOS

Quise tocar el signo de las flores

Y buscar por la esquina de los vientos,

La diadema solar de los quinotos

Sobre la frente de la madrugada.

Quemar la piedra azul de la bengala,

Esa que alumbra el vértigo del sueño,

Para que crezca tal como se quiere

La devoción carnal de las ciudades.

Y edifiqué tus lúcidos colores

Y rejunté en el pecho entusiasmado

Los juguetes adultos de tus calles,

Hechos a la medida de la gracia.

Pero yo, caminante, me confieso ahora

Que todo fue artilugio del acecho,

Una casual memoria del designio.

iQuién salpicó la piel del arco iris

Y los faroles de papel de fiesta?

iQuién enterró la sombra de las cañas

Bajo la nada que a lo ancho crece?

Mis preguntas tienen huecas palabras.

Mientras mueven las ruinas de tu noche

Los arqueólogos ebrios del fracaso.

UNA ÉTICA DE LA LENGUA

En Ferraro, la forma nunca es capricho: es consecuencia ética. Su barroco -deudor de la tradición americana tanto como de los modernismos europeos- no ostenta; trabaja. Los poemas no encubren la realidad con arabescos: la exhiben en su dureza mediante un lenguaje que la salva de la mercancía y de la banalización. Esa ética explica por qué su obra, aun en su complejidad, comunica. Y por qué se prestó -con naturalidad- al tránsito hacia la música popular: cada poema trae, ya en su respiración, una melodía posible.

La adaptación de sus poemas a zambas y vidalas confirmó lo que sus páginas sugerían: la lengua de Ferraro, aun en su hermetismo, es hospitalaria. Lo íntimo, al hacerse canto, se vuelve colectivo. Esa “plenitud comunicativa” no es concesión; es conquista estética. El poema encuentra en la guitarra un segundo cuerpo. Y al circular por bocas y escenarios, regresa -transformado- a la comunidad que lo engendró.

Ferraro fue también periodista, docente, crítico de arte. Supo crear y sostener espacios de encuentro en La Rioja, abrir diálogos, tender puentes. Demostró que el centro se construye también desde la periferia, cuando la periferia se asume con convicción y excelencia. Esa praxis —escribir, enseñar, organizar— es parte inseparable de su legado: una obra no flota sobre el territorio; conversa con él.

Una de las sendas más fértiles para leer su obra hoy es la de la memoria. No la memoria como archivo inerte, sino como práctica viva de comunidad. En Ferraro, recordar es volver a pasar por el corazón la historia común para corregir sus silencios. El cancionero acallado, las genealogías olvidadas, la épica plebeya: todo vuelve a la superficie mediante una lengua que excava. No hay romanticismo ingenuo: hay conciencia de herida. Por eso la palabra cura sin negar la cicatriz.

Si su obra vuelve -y vuelve- no es por nostalgia, sino por eficacia estética. Ferraro entendió que la lengua es, a la vez, instrumento y territorio. La precisión con que elige sustantivos de carga mineral, la cadencia de verbos que abren campo, la adjetivación que no ornamenta sino que talla, revelan un oficio severo. El verso libre le permitió espaciar la respiración, acomodar silencios, cincelar pausas. Su barroquismo dialoga con nuestra tradición -de Sor Juana a Lezama, de Orozco a Perlongher- y, como en los mejores, nunca es puro brillo: es forma de conocimiento.

Comentarios